Was eine Zelle mit einem Turnverein gemeinsam hat

Rudolf Aebersold, Professor für Molekulare Systembiologie an der ETH Zürich, zählt weltweit zu den Pionieren der modernen Molekularbiologie. Er hat mit seinen neuartigen Messmethoden von Proteinen entscheidend zu einer neuen Sicht auf die Lebensvorgänge in den Zellen beigetragen und gilt als einer der Väter der neuen Forschungsrichtungen Proteomik und Systembiologie. Im Gespräch mit Rolf Probala erzählt er von seiner Arbeit, seinen Erfahrungen und seinen Schlussfolgerungen nach über 30 Jahren Spitzenforschung.1

Sie sind einer der Pioniere der Proteomik. Was genau erforschen Sie?

Rudolf Aebersold: In einer menschlichen Zelle befinden sich etwa gleich viele Proteinmoleküle wie Menschen auf der Erde leben; rund acht bis neun Milliarden. Das ist eine unglaubliche Zahl, wenn man bedenkt, wie klein eine Zelle ist. Diese Proteine sind sehr dicht gepackt in einer Zelle, die nur etwa ein Tausendstel von einem Mikrogramm wiegt. Wir versuchen nun, Proteine aus einer einzelnen Zelle herauszulösen und sie in einem Massenspektrometer zu messen. Das ist der eine Schwerpunkt unserer Forschung und wir sind nahe daran, dass dies gelingt. Ein zweiter Schwerpunkt ist, dass wir die Proteine und ihre Aktivitäten nicht nur einzeln betrachten, sondern schauen, wie sie sich im Verbund von mehreren Molekülen verhalten.

Was genau messen Sie denn?

In einer menschlichen Zelle finden sich etwa zehntausend verschiedene Arten von Proteinen. Wir messen die Menge der einzelnen Proteine, die nachweisbar sind und wir messen auch ihre Aminosäuresequenz. Diese dienen so quasi als «Typenbezeichnung», da jede Proteinart ihre typische Aminosäuresequenz hat. Damit können wir die Proteine eindeutig identifizieren.

Und was wissen wir, wenn wir die Anzahl und Typen von Proteinen in einer Zelle kennen?

Für uns Molekularbiologen ist eine Zelle ein Reaktor, in dem gleichzeitig hunderte von biochemischen Prozessen ablaufen. Sie bestimmen die Eigenschaften dieser Zelle. Fast jeder dieser Prozesse wird durch Proteine ausgeführt und gesteuert. Wenn wir die Proteine messen und unterscheiden können, dann können wir auch besser verstehen, wie diese biochemischen Reaktionen ablaufen, wie sie interagieren und wie sie gesteuert werden.

Sie untersuchen auch ganze Gruppen von Proteinen. Worum geht es da?

Die Proteine in einer Zelle wirken meist nicht als Einzelmoleküle, sondern in einem Verbund. Über die letzten Jahre haben wir viel Arbeit aufgewendet, zu verstehen, wie Proteinmoleküle in einer Gruppe zusammenwirken. Die Erkenntnis, dass solche Gruppen wichtige Prozesse in unserem Körper ausführen, ist nicht neu. Ein klassisches Beispiel ist das Protein Hämoglobin in unseren Blutzellen, das den Sauerstoff in der Lunge bindet und in den Muskeln und im Gehirn wieder ablädt. Dieser Prozess wurde schon vor siebzig Jahren intensiv untersucht und beschrieben. Dabei hat sich gezeigt, dass Hämoglobin aus einem Verbund von vier Proteineinheiten besteht, der es erst möglich macht, Sauerstoff zu binden und wieder abzuladen. Hämoglobin ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, dass ein Komplex von Proteinen andere funktionelle Eigenschaften haben kann als ein einzelnes Protein. Wir wollten dieses Phänomen systematisch untersuchen, um zu verstehen, wie sich diese Proteingruppen in einer Zelle bilden und wie sie sich durch innere oder äussere Einflüsse verändern. Deshalb haben wir vor vier Jahren dafür einen ERC Grant beantragt und auch erhalten.

Neben den Proteom-Messungen und dem Erforschen von Proteinkomplexen verfolgen wir noch einen dritten Schwerpunkt bei dem es darum geht, die Messdaten der verschiedenen Forschungsgebiete rund um die Zelle sinnvoll zu verbinden. Man kann mit den technischen Möglichkeiten heute enorm viel messen. Man kann die Metaboliten, die «Zwischenprodukte» des Stoffwechsels, in einer Zelle messen. Man kann die Nukleinsäuren, welche die Gene bilden, messen. Damit beschäftigt sich das riesige Gebiet der Genomik. Alle diese einzelnen Messungen sagen etwas über dieselbe Zelle in einem bestimmten Moment aus. Wir versuchen nun, alle diese Daten zusammenzutragen und sie in ein Modell zu integrieren, um so ein Gesamtbild der Zelle zu erhalten.

Einen Teil dieser Daten erheben Sie selbst, andere Messergebnisse beziehen Sie aus anderen Quellen?

Ja, aus der Literatur oder aus der Zusammenarbeit mit anderen Forschenden. Daher sind EU-Projekte für uns so wichtig. Kein Labor der Welt kann alle diese Messungen allein machen und die Daten integrieren. Wir können als Proteomik-Labor nicht auch noch genomische Spitzenforschung betreiben, weil wir weder die Kapazität noch die Kenntnisse dazu haben. Da sind wir auf Zusammenarbeiten angewiesen, die uns die grossen EU-Projekte ermöglichen.

Das Ziel wäre dann zu verstehen, wie der Bioreaktor Zelle mit all seinen komplexen Prozessen funktioniert?

Ja, und auch wie diese Prozesse auf äussere Einwirkungen oder auf Veränderungen wie Mutationen im Genom reagieren. Dies ist zum Verständnis von menschlichen Krankheiten sehr wichtig, gerade auch bei Krebserkrankungen, die auftreten können, wenn sich im Genom einiger Zellen etwas verändert.

Proteinmessungen bilden die Basis Ihrer Arbeit. Wie lassen sich denn Proteine einer Zelle überhaupt zählen und messen?

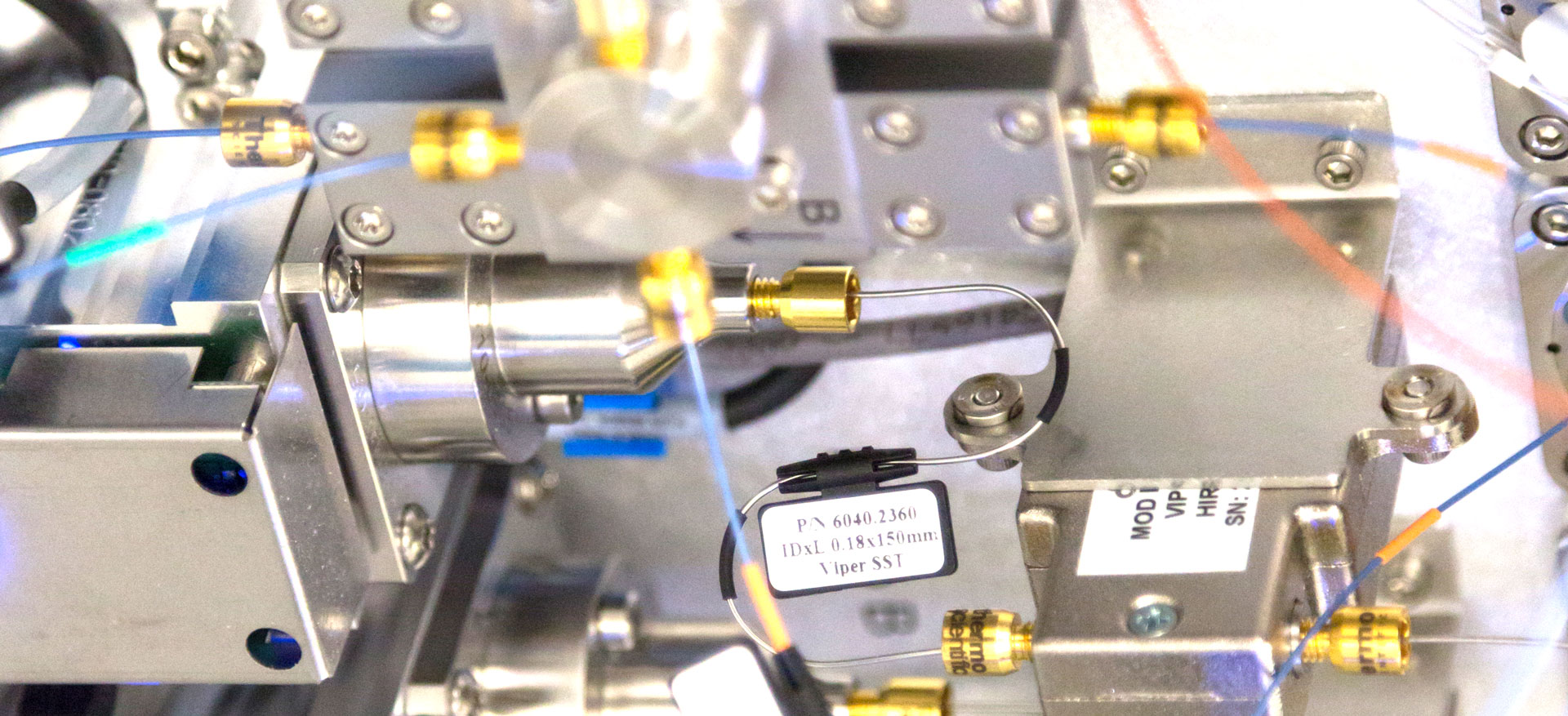

Mit Hilfe der Massenspektrometrie. Diese Technik ist etwa hundert Jahre alt und war sehr erfolgreich in vielen Forschungsgebieten. Für biologische Moleküle war sie aber bis vor etwa 30 Jahren nicht anwendbar. Die Massenspektrometrie beruht darauf, dass das Molekül, das wir messen wollen, in einen ionisierten Zustand überführt wird. Es muss ihm eine Ladung angeheftet werden, also ein Proton oder ein Elektron muss aus dem Molekül herausgelöst werden. Über lange Zeit liessen sich grosse Moleküle wie jene der Proteine nicht ionisieren. Sie gingen kaputt. Erst Ende der achtziger Jahre wurden zwei Methoden erfunden, um grosse fragile Moleküle in diesen ionisierten Zustand zu versetzen und sie gleichzeitig in ein Vakuumsystem zu bringen. Das löste dann den Durchbruch in der Proteinforschung aus.

Dieser Durchbruch hat schliesslich zur neuen Richtung der Systembiologie geführt. Wie würden Sie einem Laien Systembiologie beschreiben?

Systembiologie hat zum Ziel, die Zellen als ein Gesamtsystem zu betrachten; zu verstehen, wie die einzelnen Moleküle in der Zelle angeordnet sind und wie sie im Verbund, als Teile eines «Vereins», zusammenwirken. Wir können einen Turnverein exakt beschreiben, indem wir messen wie gross, schwer, alt und fit seine Mitglieder sind. Aber der Verein lebt nicht nur von diesen Zahlen, sondern auch davon, dass es einen Präsidenten, einen Kassier, einen Trainer und ein Programm gibt. Der Turnverein wird nicht geprägt durch die Eigenschaften der Einzelmitglieder, sondern durch deren Zusammenwirken. Ähnlich verhält es sich mit einer Zelle. Wir können die Einzelmoleküle einer Zelle gut messen und diese Resultate sind notwendig. Aber sie sind nicht hinreichend, um die Eigenschaften der Zelle zu verstehen. Aus dieser Erkenntnis ist die Idee der Systembiologie entstanden, als wir plötzlich in der Mitte der neunziger Jahre ganze Genome messen konnten. Nun liess sich voraussagen, welche Proteine von diesem oder jenem Genom produziert werden. Oder, um beim Bild vom Turnverein zu bleiben: Man kannte nun auch die Vereinsstatuten, die Mitgliederliste und die einzelnen Mitglieder. Aber wie diese zusammenwirken, warum sie erfolgreich sind und wie sich die Dynamik ändert, wenn beispielsweise ein neuer Trainer kommt, das war nicht voraussehbar.

Wie sind Sie selbst zur Systembiologie gekommen?

Ich habe mich immer für biochemischen Prozesse interessiert und in den neunziger Jahren an einem Departement der University of Washington in Seattle gearbeitet, wo sich dieses Systemdenken, getrieben durch die Genomik, stark verbreitete. In meinen verschiedenen Ausbildungsstadien vorher hatte ich gelernt, wie man mit Proteinen umgeht, wie man sie isolieren und messen kann. Nun kam mir dieses Rüstzeug zu Gute, das ich während meiner Doktorarbeit am Biozentrum in Basel, der damaligen Ciba-Geigy AG und dann während meiner Postdoc-Zeit am California Institute of Technology (CalTech) erworben hatte. Am CalTech arbeitete ich in einem biologischen Labor, das auch über eine Abteilung für Geräteentwicklung verfügte. Der Leiter der Gruppe, Leroy Hood, war ein Pionier der Genomik und er war überzeugt, dass gewisse Abläufe in der Molekularbiologie mit höherem Durchsatz durchgeführt werden müssten. Das war nur mit neuartigen Instrumenten zu erreichen, die automatisiert messen. Er hat selbst Instrumente entwickelt und viele Ingenieure beschäftigt. Ich konnte da mitwirken und diese Erfahrung hat mich enorm geprägt.

Technologie war der Treiber der Forschung?

Absolut. Das war das Motto in Leroy Hoods Labor. Technologie treibt Biologie und Biologie treibt Technologie. Wenn du wartest, bis jemand ein geeignetes Gerät baut, bist du schon zum Vornherein im Rückstand. Wenn du Geräte und Methoden selbst entwickelst, hast du Neuland vor dir.

Technologien erneuern sich rasant. Sie brauchten in Ihrem Labor alle paar Jahre neue Geräte. In welcher Frequenz?

So ein Massenspektrometer, das sind unsere wichtigsten Geräte, ist nach etwa fünf Jahren ein Oldtimer und muss ersetzt werden. Im Moment stehen im Labor etwa ein Dutzend Geräte. Jedes kostet rund eine Million Franken. Während meiner Zeit an der ETH Zürich hatten wir etwa drei bis vier Generationen neuer Instrumente angeschafft. Wir gaben pro Jahr also rund zwei Millionen Franken aus für Geräte.

Wie haben Sie Ihre Forschung über all die Jahre finanziert?

Es ist eine der grossen Stärken der ETH Zürich, dass sie langfristig in ihre Forschenden investiert, sie finanziell grosszügig ausstattet und ihnen so ermöglicht, neue, unbekannte Richtungen zu erproben. Für mich war diese institutionelle Finanzierung durch die ETH eine Art Risikokapital, um neue Wege zu erkunden. Wenn sich diese als vielversprechend erwiesen, ergaben sich daraus neue Forschungsprojekte, die ich dann über Drittmittel finanzierte.

Welche Rolle spielte dabei die Finanzierung über EU Grants?

Die waren sehr wichtig. Wir erhielten in all den Jahren weit über zehn EU Grants. Viele davon waren Marie Skłodowska-Curie Fellowships zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, einige waren gruppenorientierte Projektbeiträge und zwei waren ERC Grants. Darüber hinaus wirkten wir auch bei vielen EU-Kooperationsprojekten mit.

Wie sind Sie zur Biologie gekommen?

Ich hatte einen sehr fortschrittlichen Biologielehrer im Gymnasium, der uns von den umwälzenden Erkenntnissen der molekularen Genetik erzählte, die damals noch völlig neu waren. Das hat mich enorm fasziniert und ich habe nach der Matura einen Studienplatz in der Schweiz gesucht, an dem diese Art molekularer Biologie betrieben wird. In Bern, wo ich herkomme, war die Molekularbiologie in der Medizin angesiedelt, aber ich wollte nicht zuerst Medizin studieren. In Zürich hatte ich grösste Mühe, überhaupt einen Studienberater zu finden, mit dem ich hätte sprechen können. Also fuhr ich nach Basel ins Biozentrum und meldete mich dort am Empfang. Der Mann am Schalter griff zum Hörer und nach einem kurzen Telefonat mit der Studienberatung schickte er mich ins obere Stockwerk. Dort empfing mich Werner Arber2, den ich damals noch nicht kannte. Er nahm sich über eine Stunde Zeit, dem Gymnasiasten aus Bern zu erklären, wie das Biozentrum funktioniert. Das war fantastisch und mir war sofort klar, da muss ich hin.

Ende September 2019 werden Sie emeritiert. Wenn Sie nochmals am Anfang Ihrer Forscherkarriere ständen, womit würden Sie sich beschäftigen?

Ich würde diese Synthese von Daten aus all den Spezialgebieten der Molekularbiologie, der Proteomik, der Genomik und der Strukturbiologie forcieren. Ich denke, dass daraus ein Gesamtbild der Komplexität von biologischen Systemen entsteht, das wir irgendwann zu einem Modell entwickeln können. Aber da sind wir noch weit davon entfernt.

1 Das Interview wurde im August 2019 geführt

2 Werner Arber erhielt 1978 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin

Proteomik

Als Proteom wird die Gesamtheit der Proteine bezeichnet, die sich unter bestimmten Bedingungen (Temperatur, Druck, usw.) zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle (oder einem Lebewesen) befinden. Die Proteomik versucht, die Proteine eines Proteoms zu identifizieren, zu quantifizieren und ihre Funktionen und Wechselwirkungen zu verstehen.

Interview mit Rudolf Aebersold (englisch)

Rudolf Aebersold

Rudolf Aebersold studierte am Biozentrum der Universität Basel Biologie II und promovierte 1983 in Zellbiologie. Von 1984-88 arbeitete er als Postdoktorand und Senior Researcher am California Institute of Technology (CalTech) in Pasadena. Danach wechselte er ans Departement Biochemie der University of British Columbia in Vancouver, Kanada, wo er von 1988-1993 als Assistenzprofessor arbeitete. Von dort ging er an die Universität Washington in Seattle, an der er von 1993-98 als Associate Professor und von 1998-2000 als Professor am Departement für Molekulare Biotechnologie wirkte. Gemeinsam mit den Forscherkollegen Leroy Hood und Alan Aderem gründete Rudolf Aebersold im Jahr 2000 in Seattle das Institute for Systems Biology, eine gemeinnützige biomedizinische Forschungseinrichtung, die international eine Pionierrolle in der Systembiologie spielte. Im Jahr 2004 wurde Rudolf Aebersold an die ETH Zürich und die Universität Zürich berufen, wo er bis zu seiner Emeritierung im September 2019 als Doppelprofessor für Molekulare Systembiologie wirkte.

Horizon2020-Projekte

Rudolf Aebersold hat bei weit über zehn Projekten in den Rahmenprogrammen der EU teilgenommen. In Horizon2020 war er an fünf Projekten beteiligt, der ERC Advanced Grant läuft noch.

PROTEOMICS4D: Proteomics 4D: The proteome in context

- Projektart: ERC Advanced Grant

- Dauer: 60 Monate

- Beitrag für die ETH Zürich: 2’208’150 €